《龙引十四年》

十六、泰山其颓乎

一九六三年三月十五日上午九时左右,当我由学校赶着跑去振中先生的家中时,振中先生已咽下最後一口气。他的眼睛已闭上了。

现在,若是我闭上眼睛,我仍旧很清楚的记得起他的遗容:头发显得有些稀疏,脸型相当瘦削,面色是蜡黄的。不过,是安祥的,宁静的,好像在熟睡一样。

我多么希望他是在熟睡。

四周围似乎是号啕大哭的声音,我充耳不闻。医生来了。我和他点头招呼;他是希望;他是救星。我不敢和他谈话,怕耽误了时间。

他走进房,助手提着药箱;我要大家让出一条路来。也许造就是振中先生的生路。

医生走出来,他告诉我:没有希望了。

没有希望了,振中先生没有希望了。死了,振中先生死了。

我听了,只有摇摇头;我没有讲一句话,谁也没有讲一句话——静静地。

振中先生的老太太抱住他,在嘴对嘴呼吸。这仍是一线希望,我想。也许大家都是这样想。

当我再清醒的想一想:老太太的呼吸,可以救活振中先生么?这只是一种母爱的最後尝试。母爱不能温暖渐僵的儿子,老太太哭了,我哭了,每个人都哭了,内内外外的人全在哭了!

振中先生死了!

我立刻走回学校,在扩音机中,一面哭,一面报告这个不幸的消息。老师哭了,同学哭了。谁没有流泪?

学校立刻停课,在校舍前悬上黑布,用白漆写着:校父郑振中先生精神不死。

我再赶去龙引中华公会,许多人聚集在那里商量後事。振中先生的弟弟振经先生要深夜才能赶回来。最近这几个月振经先生匆匆往返於龙引与吉隆坡之间,想不到仍无法和振中先生作最後一晤。

第一件事便是发讣告,要在第二天见报,非立刻提笔不可:我更是义不容辞了。就在中华公会振中先生生前办公那张桌上,我写了下面这段代讣,也可以说是他的小史:

郑振中先生,原籍福建永春,曾在厦门大学肄业;奉其先翁之命南渡,协助开发龙引。後以兴趣关系,转入峇株正修学校任教,自此奠定其一生维护华校之心愿。先生以为华校之发展,端赖经济充裕,故乃弃教从商,在星洲经营土产贸易。唯一介书生,清袖难舞,乃定居龙引,致力於华文教育及社会公益事业。

龙引中华小学复校之初,经济至为拮据。适先生领得主办龙引电力之准证,乃将其转交龙引中华公会经营。所有盈利,扫数拨交龙引中华小学作为经常费用。至今十有余年,匪旦龙引一区,得以大放光明,莘莘学子,受惠无涯。乃先生率先倡导之功也。校地不平,先生竟以自用汽车,往返压路。师生睹此,未有不肃然起敬者。

一九五一年,新加兰,文律及龙引之华校,开始统筹统办,先生被推为董事长,并创办新文龙中华中学。於是先生集中全部时间精力,以求此中学之能尽善尽美。先生对学校行政,豪不过问;其他琐屑,从购置公物到代学生前往峇株银行提款,每日往返,不以为苦。有时夜半,亦赴校巡视一周。盖先生以此校为其终身之精神寄托。因此,新文龙中华中学全体师生,深受感召。教师认真,学生努力。历届毕业生,均有优良之成绩表现。各地学生,闻风而来者,岁有其人。十三年来,造就人才不少。师生校友,敬先生为父,尊先生如兄;而先生之对待师生校友,如友如侄。其得人也,孰能过之?

新文龙三区,华巫杂处;和平初期,曾有不愉快之事发生。幸得先生往返奔走,调停解释,减少不必要之误会,造福三区,至今仍为华巫人士所乐道。马来亚独立前後,先生为防患未然,致力於融和华巫印三族人士,使三区成为安乐土。即在紧急法令时期,三区可谓世外桃源,清吉平安,亦拜先生之赐也。此乃有口皆碑之事实,已家喻户晓矣。上自政府官员,下至一般民众,未有不敬重先生者。

先生之服役於社会公益事业,不限三区。峇株县柔佛州,甚至於全国,先生力之所及,决不後人。急公好义,排难解纷。出钱出力,扶弱济贫。先生多才多艺,为体坛健将,为铜乐名手。故先生对於体育音乐之提倡,几无有出其右者。近年来,对於马来亚联合邦之篮球运动,耗费心血不少。所费资财,已在叻币万元以上,此鲜为外人所知也。

先生自奉极俭,仅以烟酒自遣。对於朋友,则慷慨异常,先生主持之各项会议,未有不出私款以招待出席者。

先生以服务社会及维护华文教育为职志,淡於名,薄於利。三区师生於一九五二年在新文龙中学操场,建立振中亭以纪念先生之事业,亦曾再四婉辞。唯童子军总会以先生提倡华校童军运动,厥功至伟,於一九五三年赠以世界童军总会之感谢金章一枚;十年之後,联合邦童军总会又赠以童军最高奖章,此乃先生所无法辞谢者。

先生一生,为体育为童军为教育为社会,出钱出力,奔走操劳,因尔积劳成疾,卧病两月有余。虽在病中,犹无时不以华文教育及篮球运动为念;仍期病体早痊,得复为社会尽力。呜呼,先生竟於一九六三年三月十五日上午九时卅分逝世,享寿积闰五十有八;子孙满堂。

先生既薄名利,不事生产,举凡公益教育事业,慷慨输将,公尔忘私,破产亦所不计。先生虽出身富裕,一切私财,早已为社会学校耗费殆尽。一旦西归,清风两袖,养生送死,盖有待於社会矣。

今由龙引中华公会发起,组织治丧委员会,特此奉闻,凡先生之乡宗戚友,若有奠仪,恳请迳寄本会。

这一千多字,真可说是一气呵成,不容你推敲;也是至情之表现,无法去推敲了。有某位我不认识的先生,在「子孙满堂」之後,再加上一句不论不类的「郑君逝世消息传出後,各方同声丧悼」。我也懒得计较,让他加吧!

这时候振中先生已入棺了。我率领全家大小前往他家致最後的敬礼。他特别喜欢幼儿亦乐,我怕亦乐受不住那种哀痛的气氛,原不想带他去,但是我又不忍不带他去向振中先生作最后一拜。

我们在灵前叩拜之後,绕入後面棺侧。起先我还忍住了哭泣,显敏和诸女竟在放声痛哭。我也控制不下了,泪如雨下。亦乐时年七岁,也许还不了解死的哀痛,他倒没有哭。屋前屋後,一片哭声。这是我所遭遇的最悲痛的一件事。我的父亲逝世时,我已来了南洋;到他死後半年,我才知道消息,我们夫妻哭了一场。女儿们年幼,看见爸爸妈妈哭,他们不知祖父死了是甚麽一回事,连祖父两字也不懂,告诉她们是爸爸的爸爸。她们对於死,也没有了解。振中先生死,长女晓忑已是高二,正在申请赴爱尔兰读先修班,三个小的,都在读初中。她们不仅明白死别的悲哀,她们也敬佩董事长的伟大。

我们在棺侧站了约五分钟,那简直像五年一样。学校的老师们先後来到,有许多同学不忍来不敢来,怕自己的精神受不了。每一班都派了代表,没有被派到的,很多自动来了。

代讣必须在第二天见报,我自己开车赴星洲送稿到报馆去。星洲日报和南洋商报两间报馆广告部的职员,看了稿子,都惊奇的问:「郑振中先生死了?」

「今日上午九点半…………」

「哦…………」他们都免不了惊奇与惋惜。

我从星洲回来,振中先生的灵堂已经布置妥当。我便连夜做了一付挽联,由显敏书写,送去挂上:

十余载缔交,方期共挽狂澜,待海晏河清,数天下英豪多桃季。

三几回聚首,那知难起沉疴,少妙药仙丹,扶南邦擎柱耀光华。

这也是我心中想说要说的话,没有顾到平仄对仗。到今天,我仍不愿去修饰。所谓三几回聚首,是说自振中先生病情转剧,直到逝世,我和他见面的次数不多。

一九六二年学校放年假的那天,他去吉隆坡之前,一连三次派人来要我去见他。我见了他,才知道他要去邓普勒夫人肺病医院检查身体。我不曾把他的病看得很严重,便没有去吉隆坡看他。

他在那里住了一段时候,查不出病源来。不久,便回龙引了。我看见他消瘦多了,精神也不好。振经先生告诉我:一定要送去新山中央医院找某专家检断,事不宜迟,我便和振经先生约定第二天清早去新山。

我现在忘记了为什么要趁早去,好像是要开慢车。那夜我一直睡不安。二点醒来,四点醒来,五点半,我便起来了。走去振中先生家,连灯都没有亮。隔壁的肉店已在准备做买卖了。郑乔松君看见我来了,便要从後门去叫醒他们;我说不必。便走回家来。

七点半左右,振经先生扶着他的哥哥坐车,由司机驾驶;我开我自己的车走在前面。两车相距约廿码,车的时速决不超过卅哩。如果路不平,开得更慢。这是我生平最难受的旅程,我是开惯了快车的;而心中一直在想:董事长甚么病?严重吗?有没有危险?一方面,又安慰自己;既然邓普勒医生查不出,便是没有病。今天去检查,也不会有病的。

好不容易到了新山,中央医院就在我的眼前;从车中的回望镜看:振经先生的车就在我的後面。我稍微加快了一点速度;因为我的心似乎轻松了一些了,而且这一段路很平。

办好了诊断手续,我和振经先生帮忙医院的工友将振中先生扶上推床。我在後面推,我轻轻地将红毯盖住他的脚,心中突然有一种难受的感觉。我们非常小心非常缓慢的将推床推入电梯,登上五楼,又推出电梯。我们进入专科医生的诊断室。

我用英语简单地将病情报告给医生知道。他会讲闽南语,可以直接与振经先生交谈。他留下振经先生,我和振中先生的几位公子便走出诊断室。我们几个人站在那空洞的大厅中,没有讲一句话,也没有甚么话好讲。

大约半小时之後,医生决定要留振中先生在医院详细检查,他便住入一等病房。两天之後,我们一家人去看他。他的精神好多了,有说有笑。首先就是问学校的事,然後又和亦乐讲了一些闲话。房间里堆满了鲜花和水果和其他礼物。

来探望他的人太多了,我们走出屋外,在草场上散步。我想:他不是住院诊治,他是在休养。他实在应该休息一段时期。

我们夫妇每隔一两天去新山一次,通常用热水瓶带点炖鸡汤或牛肉汤给他喝,有时他当着我们的面前暍完;有时是我们免强要他喝一点。听说他口味慢慢差了,不想吃东西。於是我们只好让他不好意思不吃一点。我们说:董事长,这点汤刚才煮好,不烫人,正好喝!要喝一点吗?不然说:这只鸡真正嫩,不易买到;你看,没有一点油。

有一天,振经先生告诉我,他的哥哥患的是癌症,医生断定得非常确实。这是绝症了,我们相约保守秘密。我们也希望有奇迹!

振中先生想回家,他向医生请假二天。我听了觉得很有趣。董事长做得太久,随便就用上了学校的名词。

他的弟弟与医生商量。医生说:「甚么都好,只要自己高兴。」我们总想在医生的口中,获得一些希望,获得一些安慰。那知这位专家医生说:他患有脑癌,喉癌和肺癌,不能开刀,无药可医。去日本也好,中国也好,美国也好,都没有办法可以医活,如今,只有让他愉快的生活。可能有一天,他自己能够开车去星洲玩耍;也不必惊奇。他的病可以拖多久,谁也说不定,一两个月,或是一两年。

绝望了,完全绝望了!我们就不能让他自己知道,更不好让其他的人知道了。

医药的力量,现已宣告无能力。於是,只有求助於神了。振中先生便搬去某神庙,大家都希望以神的慈悲使他康复。有一次真有奇迹,神的启示:某月某日振中先生可以起床步行。果真就在前一天,他的精神好了许多。

住在神庙中,有一些禁忌。例如某一段时候,不能见外人;某一种生肖的人,在某些日子不宜见。有时甚至於兄弟也不能通融,朋友更不必提了。我总尽可能的去拜访振中先生。

我们谈谈天,说说闲话;最後总是劝他安心静养。有一次,他忽然说;不知道自己是甚么病,所以心中很痛苦。我告诉他:不知道是什么病便是没有病•太疲倦了,需要休息:而且要慢慢才能复元。我还以我自己的身体为例子。我绝对想不到:他竟哭起来了!为什么哭?是不是已有死的预感?我们夫妇去看他,结果惹到他流泪。不必别人说,我们自己心中也感到不安。我们去看他,对他有好处?还是没有好处?在我们夫妇的心中,自然是一个结。

我们非常小心,每次去,都要先问清楚:我的太太可以进去吗?这个时候,我们可以进去吗?董事长是不是睡了?某一次,正遇上在拜神,我们夫妇便虔诚地站在旁边,默默祈祷。拜完神,我们便离开了。

杜南山老人家是教会的长老,他和振中先生是几十年的老朋友,两夫妇特别从星洲赶进联合邦来。听说振中先生住在庙中,也毫无禁忌的去看他,并为他祈祷。不巧的是当晚,振中先生的精神又差了一点。

振中先生的身体是慢慢衰弱了,精神时好时坏,也是没有定准的。我想:杜老先生的祈祷,决不会使他精神变坏。因此,当我要去看他时,便得仔细斟酌。

有一天黄昏,我们夫妻去看他。他坐在一张藤椅上,和我们谈天时,身体不断的改换位置。我想:他一定是坐得不舒服。

「董事长,你大概是坐得不舒服,我们去替你去买张椅子来。」

他不置可否的点点头,我们立刻开车下峇株,找了好几间家俬店。最後算是买到了一张德国制造的椅子,可以坐,可以躺;靠背的斜度可以调节,靠脚的高低,也可以调节。当我拿着那张可以折合的椅子,走进庙门,我忽然想到:这会犯甚么忌讳么?执事者告诉我:这不要紧。因为天已黑了,董事长不宜会见生人。我便把那张椅子从大纸盒中拿出来,试给他们开。告诉他们如何调节高低,如何拆,如何开。大家啧啧称奇,连声叫好,我很高兴的回来。

我不知道董事长自己是不是喜欢那张椅子?不过,我没有机会问他了。几天之後,他搬回自己的家中。好像也是受神的启示,少见外人。我不曾再和他谈过话,直到他死的那天。我看见他的时候,他的眼睛已经闭上了。

为了要纪念他,我自己又在那间店里买了一张同样的椅子,连颜色也相同,如今仍旧在用。

至於我的代讣中,提到「养生送死,盖有待於社会矣」,我也有我的想法:我和振中先生感情虽好,我完全不明白他的经济情形。我两次听说他卖掉一些产业,我也不知道他仍有多少产业。为长子完婚和新建住宅,都花了一笔钱。我私下担心他的经济,我怕他还有亏空。同时,像他这样舍己从公的人,社会也应该给予补偿。如果奠仪有剩时,捐给学校一定会符合他的心意。後来郑振中教育基金成立,他的家属捐出四千元为倡导,我们夫妇立刻捐一千元。

致送奠仪的朋友很多,有许多都是用长途电话请我先垫出来。我记得全体老师合捐四百五十元,全体同学一千七百元。全体寄宿生一百元。师生的一些挽联,也都表示他们心中的真诚;例如三区华校全体教师的是:

为华文教育,鞠躬尽瘁。

遗高风亮节,肝胆照人。

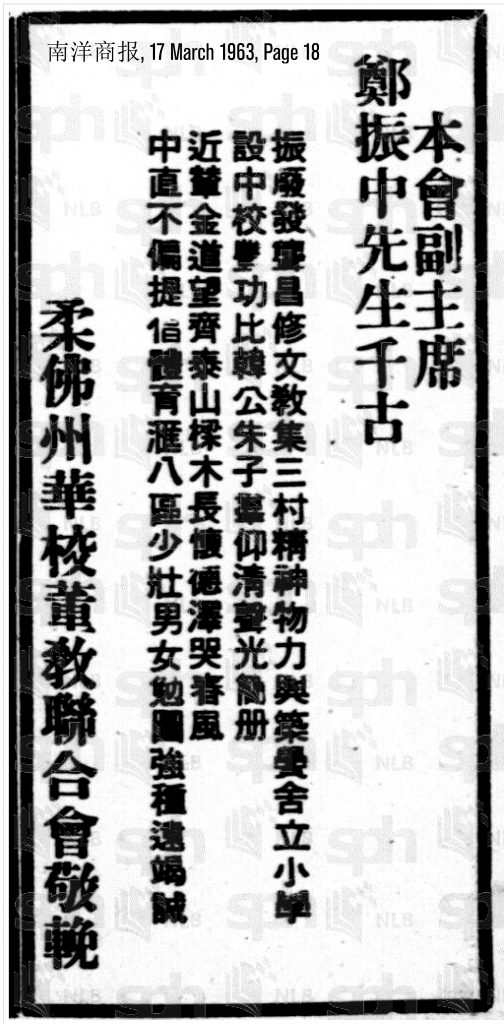

柔佛州华校董教联合会有一付长联:

振废发聋,昌修文教,集三村精神物力,兴筑黉舍,立小学,设中学,丰功比韩公朱子,群仰清声光简册。

中直不偏,提倡体育,汇八区少壮男女,勉图强种,远竭诚,近辇金,道望齐泰山梁木,长怀德泽哭春风。

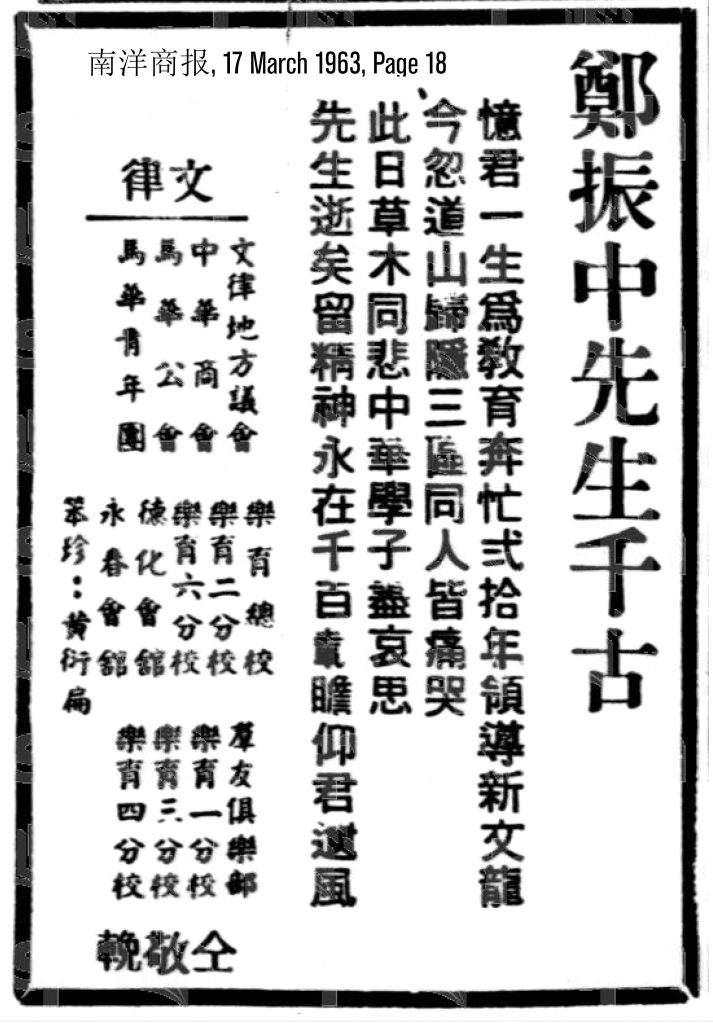

新文龙全体华校学生的挽联是:

恩重如山,将怎生图报?

德深似海,誓永志毋忘。

全体寄宿生也有一付,写的是:

如父如师,安其居,足其食,沐德思恩音容在。

有声有泪,习於堂,寝於室,睹景怀入感念深。

其他如新文龙高师同学会,旅台同学,留港同学等都分别有挽联致敬;灵堂里已经挂满了。

我从星洲回来,振经先生也赶回了。他们兄弟之间的感情,超乎寻常的好。雁行折翼,振经先生几乎哀极致狂。晚上,我再去灵堂致祭。稍作勾留之後,便想离开。振中先生的老太太叫住我,我和这位老人家从来没有交谈过。原来是要我留下来,陪振经先生谈谈,散散心,不要太哀伤了。

振中先生不仅是贤兄,而且是孝子。他们兄弟费尽千辛万苦,好不容易才把老太太接到龙引来。那知老太太来了,对於一切都看不惯。振中先生只有忍气吞声,侍候更诚。老太太仍旧固守着传统的家规,听说振中先生有时没有办法可想,只好跪在母亲面前请罪。老人家不免会封建顽固,振中先生仍能坚守传统的孝道,不逆不违,不见之於词色。求之於今日,不可多得!我们只知道:振中先生如何急公好义,如何舍己为人,如何自持,如何处世。但是很少有人知道他是一位真正的孝子。连我晓得的事例和只这一点点。

伟大的振中先生!

三月十七日上午十一时出殡。致祭的社团太多了,至少有卅多个;而且每个社团都派有代表耑程赶来。有好几位朋友对我说:他们不知参加过多少次丧事,只有今天才流眼泪。至於我自己,我已无泪可流了。

我为学校主祭之後,我倒成了一个闲人,和这个点点头,和那个随便谈几句。有许多是多年不见的,从星洲来,从柔佛州各地来,成千人就站在中华公会前。烈日当空,汗泪交流。同学们只得站在校园内。门口挂了一条黑布,写上白字:我们永不忘郑董事长的恩德!

学校里准备了黑纱,同学们几乎全部自动拿了戴上。有些女同学已经泣不成声了。许多男女同学要送到山上去,我只好答应他们:有车有空位,你们就可以上去。

大约快正午了,出殡的行列才慢慢离开龙引,我的车走在最後。因为车太多了,在马路上也没有继续按次序前进。走出龙引不到三哩,有几辆送殡的德士连环相撞,大家下车来,彼此看着,「今日是中叔出山……」没有人再多讲一句话,各人上车,又慢慢向前走。

我们师生们叫董事长,普通一班人称「中叔」,印人巫人则直呼「振中」,客气一点便叫「头家振中」。

这是他最後一次走这条路了。这条路,他已不知走过多少次了。振中先生生前开车保持中等速度。五十至六十。有一次,我要坐他的车回学校开会,他开到七十哩。当他开快车的时候,沿途的德士都会让他,因为中叔一定有事」。

我跟着大夥儿在後面走,心中好像是空的,没有思想能力了。只听见路旁的小孩在数有多少辆汽车。有一些星洲新山来的执拂者,送到新加兰就开车折回去了。我记得快到峇株的时候,有一群马来小孩指着我的车喊:一百二十八。

峇株中华商会前,有联合公祭,由陈礽唐先生主祭,粘春山先生宣读祭文。根据当日的新闻报导:「一时商会门前如堵,哭泣失声,暗自拭泪者,不可数计,遗爱人间………感人之深,由此可见。………当出殡行列於本市行进中,由篮球总会铜乐队发导,沿途万人空巷,争瞻遗容。其汽车行列长达哩许,为历来祭礼所仅见,天公亦为之伤心,於出殡队伍进行时,黑云蔽空,炎威顿杀。由大马路直上,转海墘而下苏丹那街,沿居銮路以至椿寿山。一代闻人,尽瘁社会,竟长眠不起矣,哀哉!」

我站在振中先生的圹穴上四周看了一下,正面对着远处有一株树。我记起小时曾随邹子俊先生看过风水,凭我们直觉,左拢右抱,风水很好。

振中先生落土了,送殡的人散了,只有几位工友准备封穴。我站在那裏,百感交集。死,生,别,诀……胸中充满了忧郁,脑海里却又空空洞洞似的。那圹穴都使用砖头砌满了,我情不自禁的走下去,立刻跪在前面:「董事长,再见了,安息罢!我私人无所祈求,请你在天之灵来维护华文独立中学。」

最後,我向他说的,只有这几句话。这时,我的眼泪如泉如雨。忍了一个上午,仍然哭了。振经先生看见我跪下,他随着也跪在我旁边,他看见我哭了,他也哭了。

他怕我会晕倒,要扶我起了,他好像在劝我不要太伤心。我的家人都走过来:还有郑华胜君还留在那里,他们把我扶起来,我要华胜去扶振经先生,他所受的打击比我更大。

我告诉他们:我可以自己走下山。

我们慢慢的走下山来,太阳把我们的影子拖得长长地。